在宅では、ポータブルタイプの吸引器の導入が可能です。

どういった場合に、在宅吸引が必要になるのか?

疾患や加齢により自己排痰ができなくなってきます。そうすると、痰がたまり、窒息の危険性が出てきます。

自宅での吸引器の設置が必要であるかは、入院中の様子を見て医師が判断し設置していくことになります。

自宅で吸引するご家族さんへの指導や注意点などまとめていきます。

吸引器の手配

在宅で吸引器が必要な場合はどう手配しますか?

私の務めているステーションでは、2台吸引器を持っています。

吸引器が必要なご利用者さんにレンタルという形で吸引器をお貸ししています。

吸引器は介護保険の対象外。

もちろん、購入も可能ですが万単位です。

ただし、レンタルという形で借りることは可能ですので福祉用具やケアマネージャー等に相談してください。

吸引に必要な物品

- 吸引器

- 吸引カテーテル

- 吸引カテーテルを保管しておくもの⇒マグカップやプラスチックカップを代用

- 水を入れるコップ

- アルコール綿

吸引器以外のものは、入院先の病院やかかりつけ医、訪問看護ステーション等で購入になることが多いです。

吸引方法

①手をきれいにしておく

教科書的にお話すると、まずはここ。でも、在宅ではそこまでお強く願いしません。

お家ですからね。

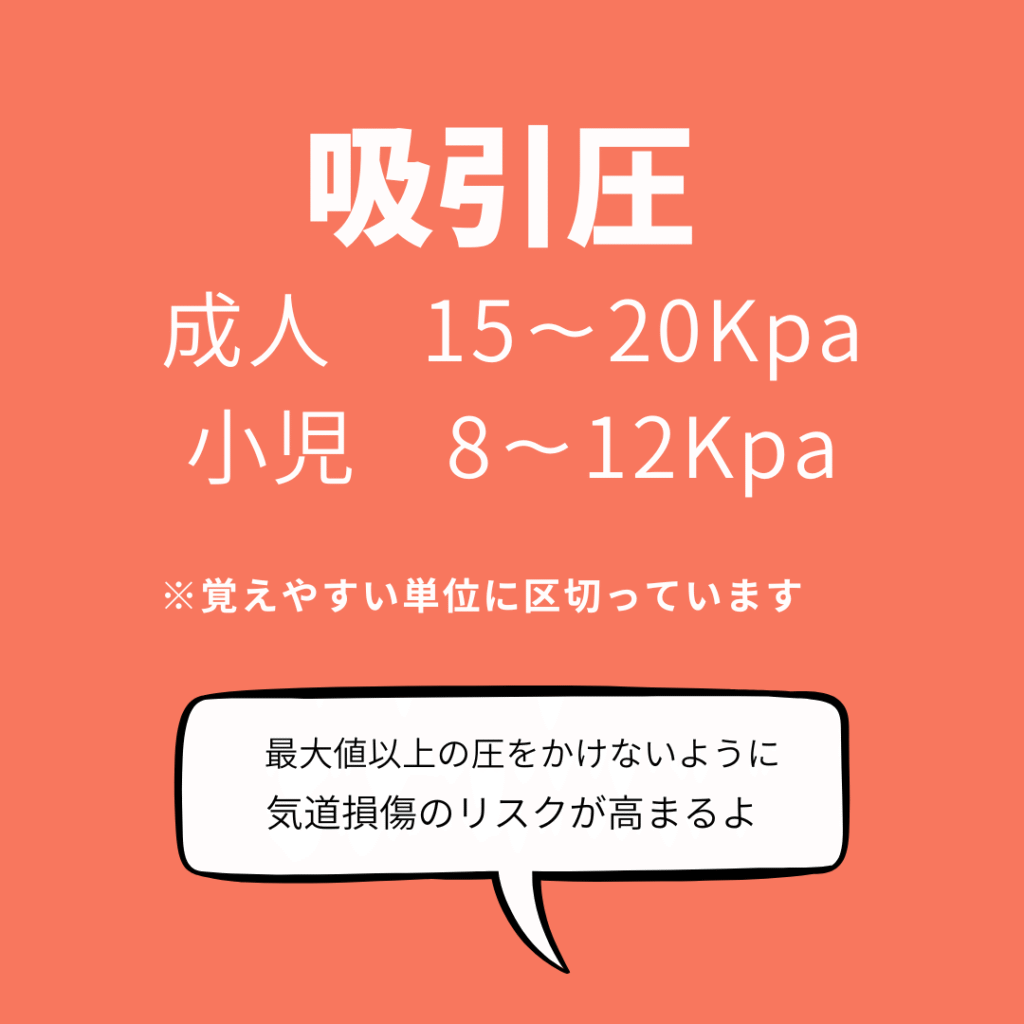

②吸引チューブを接続し、吸引圧を確認。

③水を吸い吸い上げる。

吸引圧の確認と、吸引チューブのすべりを良くするためです。

③吸痰する。

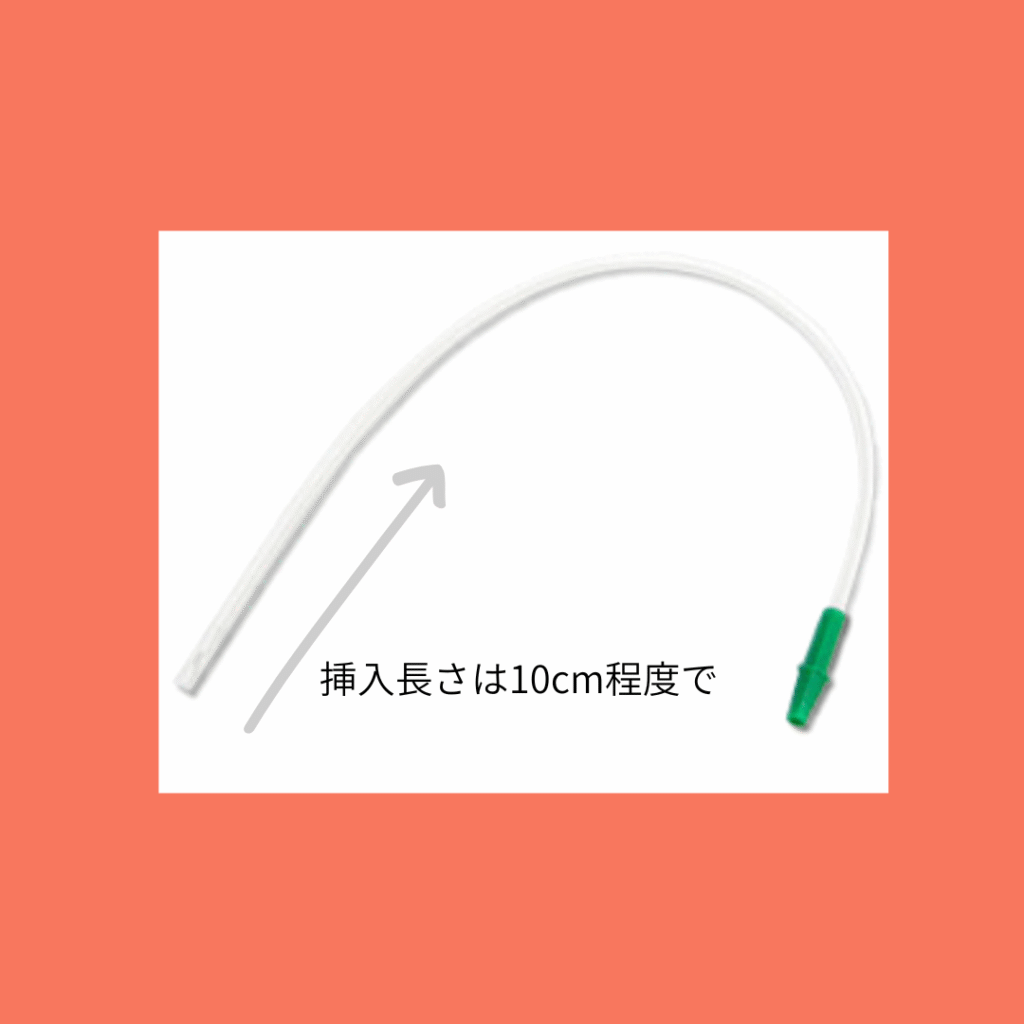

チューブを折り曲げて圧がかからないように口の中に挿入します。

痰がごろごろしている部分の目星をつけて、折り曲げているチューブを解放し吸引します。

吸引時間は長くても15秒程度。低酸素血症にならないように気をつけてください。

④吸引チューブの外を綺麗にする

吸引終了後、アルコール綿で吸引チューブをを拭き取り、汚れを落とす。

⑤吸引チューブの中をきれいにする。

チューブ内に水を吸い上げ、チューブ内をきれいにする。

⑥吸引チューブは乾燥させ保管する。

⑦手洗いをする。

流れとしては上記の方法で終了です。

在宅吸引指導

利用者さんの状態が変化し、吸引器設置をするときは突然やってきます。

落ち着いて説明ができるように要点をまとめました。

医療従事者に指導するのではなく、指導相手は素人の方が多いです。

小難しいことは除き、必要最低限の説明でいいかと思い、在宅での吸引指導をざっくりまとめました。

少しでも、自宅で負担なく介護ができるように対応していきましょう。

日本の介護、看護状況が少しもよくなるよう、情報発信していきたいです。

コメント