以前に訪問看護の利用料金についてお伝えしました。

その際に、訪問看護は医療保険、介護保険を使用しての介入になることをお伝えしています。

65歳以上の高齢者が訪問看護を利用する場合は基本的に介護保険を使用します。

ただ、その方の状態に応じて、医療保険を使用しての介入になることもあります。

訪問看護に始めた当初、なんでこの利用者さんは医療保険で訪問しているの❓

と疑問に思うことがしばしば。

また、説明を受けるも、始めた当初はよくわからずにハテナな私でした。

医療保険を使用しての訪問看護について解説していきます。

こちらは、初心者向けの内容になっています。

そもそもなぜ2種類の保険を利用する事になったのか

訪問看護の道に進んだ当初はなぜ2種類の保険を使うのか、使い分けがよくわかりませんでした。

2つの視点を見ていただくとわかりやすくなります。

1.利用する人の状態や目的が違うから

- 医療保険は、病気の治療や急性期・難病・退院直後など「医療的な管理や処置が必要な人」を対象にしています。

- 介護保険は、日常生活の支援や長期的な健康管理が必要な「要支援・要介護の高齢者」を対象にしています。

2. 制度の成り立ちが違うから

- 訪問看護はもともと「医療保険」の仕組みでスタートしました(病気治療の一環として位置づけられていた)。

- その後、高齢化が進み「医療行為よりも生活支援が必要な高齢者」が増えたため、2000年に始まった介護保険制度に訪問看護が組み込まれました。

制度の成り立ちを調べると、医療保険と介護保険の2種類の保険で訪問看護を利用する意味がわかってきます

医療保険で訪問看護を利用できる対象者

簡潔に述べると、基本は介護保険を利用することが訪問看護のルールです。

しかし、医療依存度が高い疾患の場合、介護保険では賄えない場合があります。

そういう利用者さんの負担軽減のためにも、医療依存度が高い疾患、対象には医療保険を利用してよいということになっています。

では、具体的に医療保険での訪問看護の介入の対象者についてお伝えします。

1. 介護保険の対象外の人は医療保険を使用する

- 65歳未満で介護保険が使えない人

介護保険は65歳以上のこれから介護が必要な年齢になる人に向けた保険制度です。この年齢の人以外は介護保険の対象です。

- 40歳以上65歳未満でも、介護保険の「特定疾病」にあてはまらない人。

特定疾病はは以下となります。

- がん(末期)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 多系統萎縮症

- パーキンソン病(関連疾患含む)

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症(プロジェリアなど)

- 多発性硬化症

- 糖尿病性神経障害・網膜症・腎症

- 脳血管疾患(脳卒中など)

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性腎不全

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

まとめ

65歳以下の方

40歳以上〜65歳未満の方で16個の特定疾患の対象ではない方

は医療保険の対象となります。

2. 病状の管理や医療的処置が必要な人

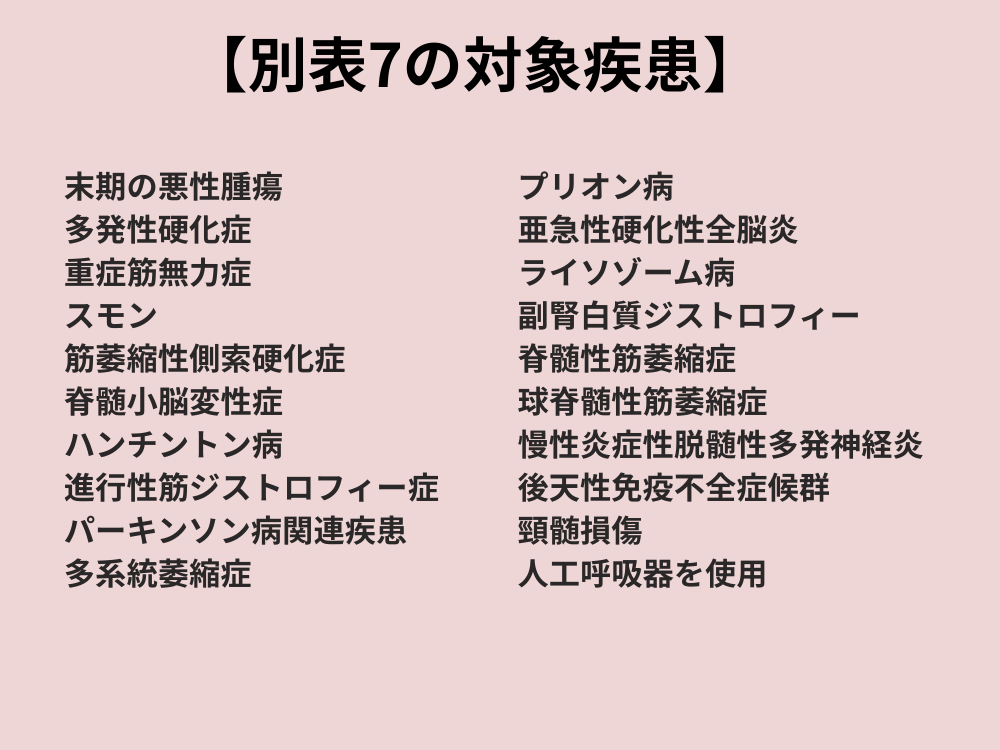

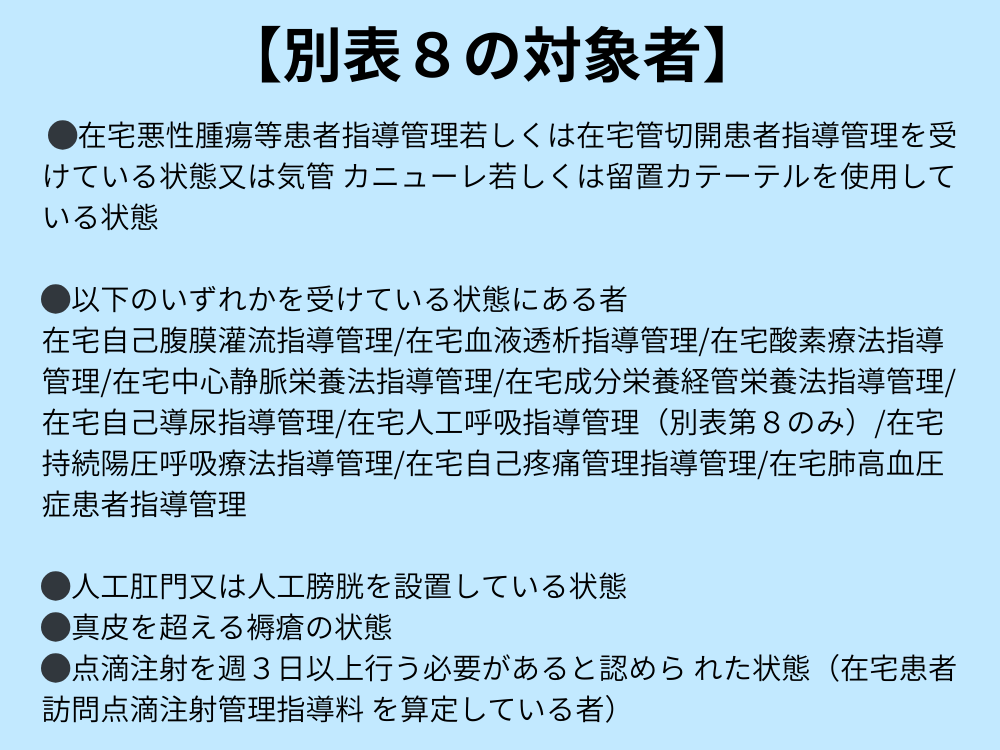

厚生労働省が認めた「別表7」「別表8」に定めた対象者については医療保険で介入となります。

上記の対象が医療保険の介入になります。

医療保険で介入となり、介護保険と比較すると訪問回数も多くすることができます。(詳しい訪問回数の記載は今回は控えます)

でも、病状が比較的安定してしている方は、週1〜2回の訪問として状態観察を行なっています。

週1〜2の訪問ですと、介護保険と大差ないので慣れない頃の私は毎度「提供票がない!」と提供票を探していました。

そして上司に「この利用者さん、医療介入でしょう。提供票はいらないよ」とツッコミを受けていました。

こんなやりとりも、訪問看護を始めてあるあるだと思います。

別表7と別表8のような状態になった方は介護保険の対象年齢であっても医療保険での介入となります。

1番多い医療保険での訪問介入特別訪問看護

高齢の利用車さんは状態がいつも安定しているわけではありません。

食欲不振、発熱、転倒など状況は変わりやすいです。

そんな時に使用するのが

特別訪問看護指示になります。

病状に何か変化があった時に、期限を限定して医療保険での加入ができます。

これについてですが、医療保険を使用しての介入ということで今回は詳細な解説は省きます。

次回のブログで詳しく解説したいと思います。

まとめ

医療保険での訪問看護は、病状の変化に応じて柔軟にサポートを受けられる点が特徴です。

末期がんの方や急変のリスクがある方にとっては、回数制限に縛られず安心して療養できる制度です。

状況に応じて、主治医やケアマネジャー、訪問看護師が医療保険に切り替えをおこない、状況に合った形で訪問することができます。

自宅で安心して暮らす事ができるサポートを一緒に考えていきましょう。

コメント